先日、ある町の保育施設案件のプランニングを進めていく中で、弊社の別の設計士から以下のような指摘を頂きました。(※情報漏洩防止のため、固有名詞等はブランクまたは変更しております。)

「 そういえば、〇〇町の計画地確定測量図の北側の2項道路に関して、境界確定は済んでいるのでしょうか? 〇〇町では「道路境界図」があるはず。もし、境界確定していない場合は「道路境界確定協議立会及び境界確認の交付申請書」のような書面で確定されるはずなんだよね。」

確かに調べてみると、計画地北側の道路境界は確定されていない状態です。

そこで、私どもはこの計画地の確定測量をされた土地家屋調査士に連絡をとり、「本件北側の2項道路の根拠資料のご提出」を依頼しましたところ、以下のような回答がきました。

『 本件北側道路は添付した図面の通り、〇〇土木事務所 にて戦災復興復元図を保管しており、道路境界線は公的に図面、 座標にて管理されております。

今回の道路線形は、〇〇土木事務所、△△地方法務局と協議して戦災復興復元図に基づき復元したものであります。 道路反対側土地所有者のB様は境界立ち会いしましたが、・・・・(中略)境界同意書にはご署名を頂けませんでした。

しかしながら、道路境界線自体は戦災復興図面等で〇〇町で管理しており、

確定しているようなものなので、本件計画地と接する道路境界線等については、

土地地積更正登記を△△地方法務局に申請し、△△地方法務局職員と〇〇土木事務所の職員とで境界線について直接協議して頂き、境界確定に至った次第であります。

土地確定測量図は道路使用部分と宅地部分とで単純に区分けしただけであり、道路中心からのSBではありませんので、道路中心線の認定については、〇〇町建築指導課等と11月3日に打ち合わせします。(〇〇土木事務所は今日現在の現況道路敷部分の中心線からセットバックするべきとは言っていましたが。) 』

・・・・。 結論としては、計画地北側の道路境界は確定していないですね。もっと言えば、道路境界があやふやなままなのに「確定測量図」とはいえませんよね?ということです。

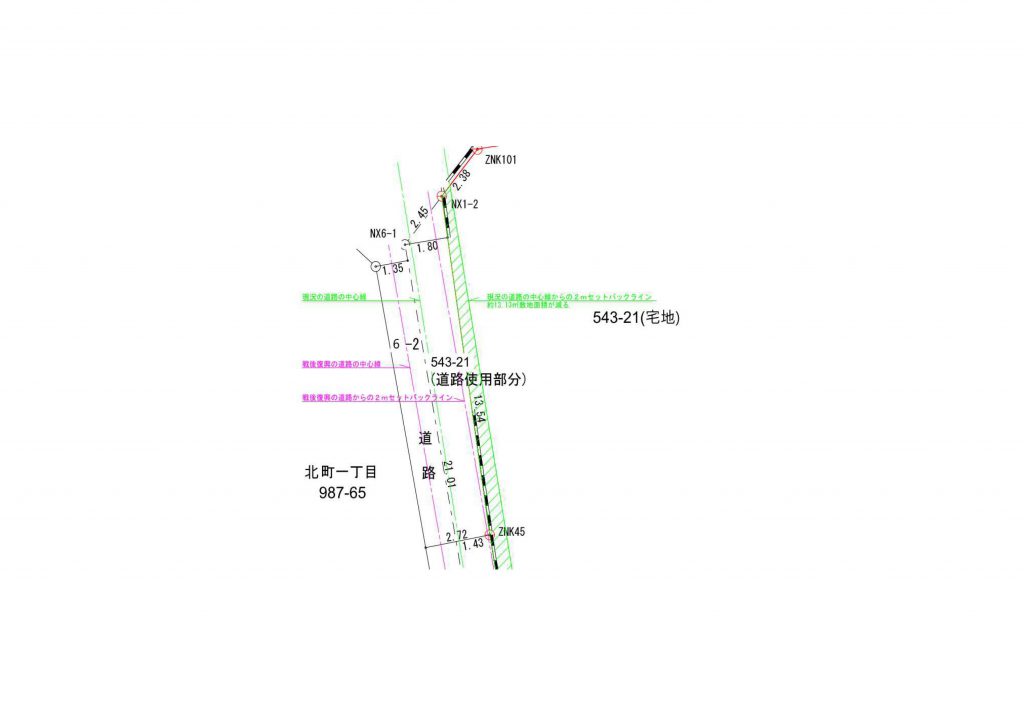

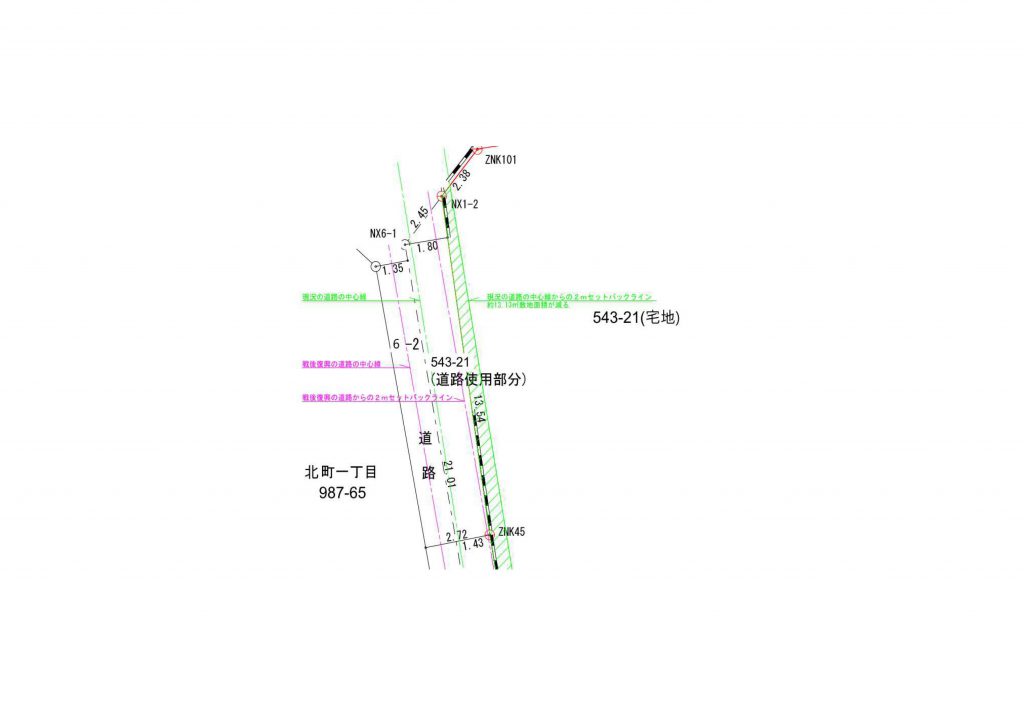

現況道路敷地部分の中心線からセットバックをするとなると、土地所有者様(今回の保育所計画のために購入した投資家様)から預かっている”確定測量図”の北側の敷地がかなり削り取られます・・・。(添付画像参照)

道路反対側土地所有者様から境界同意書を頂けない以上、現況道路敷地からのセットバックをかけるしかないのですが、建物の配置をずらさないといけないのは言うまでもありませんが、これは土地所有者様 (しかも購入したばかり) からしたら当然納得できないのではないでしょうか? 土地家屋調査士が「道路境界があやふやなまま確定測量図を作成した」事実は重く受け取るべきです。

確定測量図を元に不動産会社さんも土地を販売するのですから、今回はその根幹となる部分が揺るがされたのです。

敷地が削れる中でもプラン中の建物自体は配置移動だけで済んでいるのは不幸中の幸いです。 ですが、上記記載の様に今回の事は私どもにとっては結構な衝撃ではありました・・・。